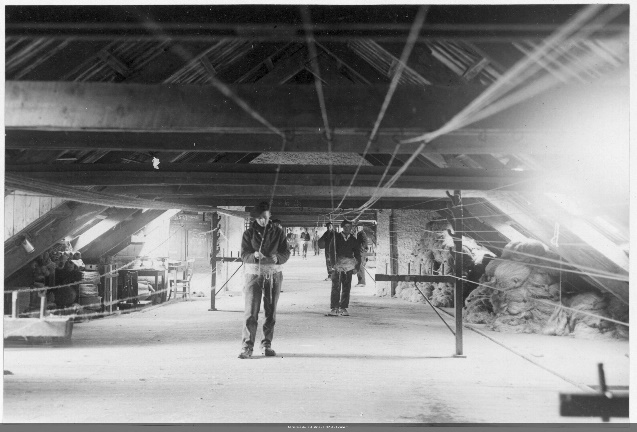

L’originalité de la colonie de Belle-île, déterminée par son caractère îlien, réside dans sa section maritime où les jeunes colons sont initiés aux métiers de la mer. Pour dispenser cet enseignement, elle dispose de plusieurs ateliers. L’atelier de matelotage et de timonerie est équipé de « cartes marines, tableaux des pavillons, boussole, rose des vents, instructions sur les feux des navires, livres, manuels, modèles de navire… » et bénéficie d’un vaste espace où les élèves « s’habituent à se tenir sur une vergue ou à serrer une voile… ». Dans les ateliers de voilerie et de pêche, on enseigne l’art de fabriquer et raccommoder les filets, d’entretenir un gréement, de faire des noeuds marins et toutes les besognes qui doivent être connues d’un matelot accompli. Dans un comble est installé l’atelier de corderie où les colons fabriquent les cordages nécessaires à l’administration pénitentiaire.

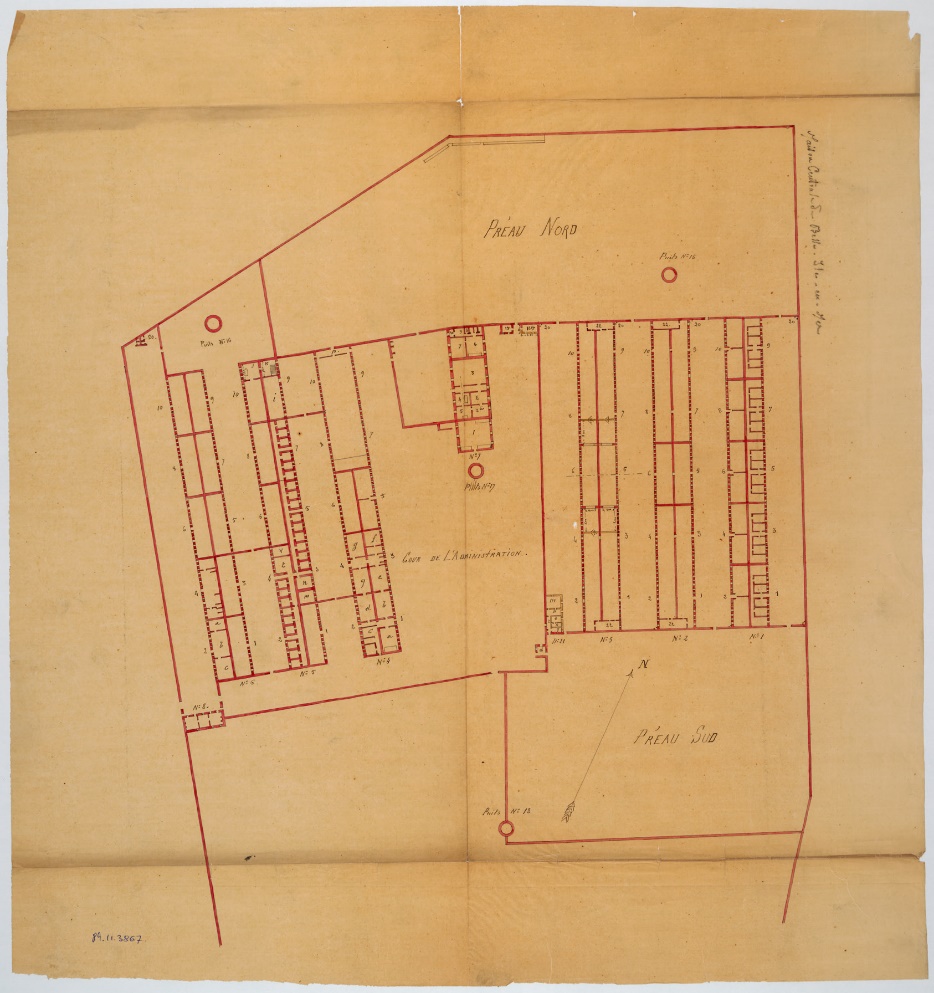

Dans une grande cour, du côté du nord, flanquée de deux puits couverts encore visibles aujourd’hui, est ensablé un navire de 23 mètres, baptisé « Ville de Palais », avec ses mats et ses voiles. Il sert à l’apprentissage pratique du métier de mousse et de gabier. Vers 1895, la Colonie sera dotée d’un véritable bateau de 25 mètres, le « Sirena », ancré dans le port de Palais, et de quelques barques permettant l’apprentissage de la pêche au large.

Les toutes premières années, une centaine de jeunes garçons de huit à vingt ans vivent dans les baraques de Haute-Boulogne. Leur nombre ne fera que s’accroitre pour atteindre 400 en 1897. Les statistiques de l’administration pénitentiaire citées par Christophe Belser, illustrent la grande disparité d’âge entre les jeunes colons. En 1900, sur les 305 pensionnaires de Haute-Boulogne, 67 ont entre douze et quatorze ans, 85 entre quatorze et quinze ans, 97 entre seize et dix-huit ans et 56 entre dix-huit et vingt ans. Pour la grande majorité ils sont issus de milieux très modestes et de familles perturbées. Enfants de la misère et de l’abandon, ils ont connu une enfance chaotique et malheureuse dans les rues des quartiers pauvres. Souvent analphabètes, ils ne doivent la plupart du temps leur placement en colonie pénitentiaire qu’à des délits mineurs ou au vagabondage.

La vie quotidienne à Haute-Boulogne est celle d’un centre pénitentiaire : monotone, répétitive et étroitement réglée. Les plus jeunes parmi les colons dorment dans des dortoirs collectifs installés dans les combles des baraques, les plus âgés occupent des cellules individuelles. Dans chaque cellule se trouvent un lit, une armoire et cinq cartes géographiques.

Pour le colon de la section maritime, la journée commence à 7h30 avec le fourbissage du navire ensablé et la visite de la mâture. De 9heures à 11 heures, apprentissage de la manoeuvre, de 11 heures à midi, exercice physique dans la cour. Puis déjeuner et récréation jusqu’à 1 heure. L’après-midi, cours de matelotage ou, quand le temps le permet, exercice sur les bateaux de la colonie. Quelques heures d’étude pour apprendre les bases de l’écriture et de la lecture et un enseignement religieux complètent l’emploi du temps.

Théoriquement acceptables pour l’époque et répondant aux souhaits des instructions ministérielles, les conditions de vie à la colonie sont pourtant celles d’un établissement pénitentiaire. Les jeunes détenus, considérés par beaucoup de surveillants comme «de petits vauriens indomptables », « des êtres voués fatalement à la prison ou au bagne », « des brutes rebelles », porteurs « d’une tare héréditaire visible sur leurs visages » subissent une discipline militaire violente et intraitable. Les coups, les insultes, les brimades, les punitions sadiques, sont leur lot quotidien. L’exemple vient de haut puisqu’au sommet de l’administration pénitentiaire, on considère la violence comme le seul moyen d’arracher le vice à ces êtres malfaisants que sont les jeunes délinquants. « Il y a dans l’enfance, écrit Léon Vidal, Inspecteur général des prisons, comme dans l’homme arrivé à maturité, des caractères tellement méchants, si foncièrement vicieux, qu’ils sont incorrigibles par les moyens communs, indomptables par les formes ordinaires de l’éducation. Il y a des enfants si enclins au mal qu’ils semblent destinés au crime si on ne les arrête pas dans cette voie par des moyens exceptionnels. »

Le règlement est aussi strict que pointilleux. Les surveillants, souvent d’anciens militaires, l’appliquent avec une sévérité impitoyable et les punitions tombent pour la moindre incartade. Parmi eux, l’ivrognerie fait des ravages et aggrave encore la dureté et le sadisme des brimades qu’ils imposent aux punis. Pour ceux qui osent désobéir au règlement ou qui font preuve de « mauvais esprit », le quartier disciplinaire est la punition redoutée. Dans les vingt cellules de quatre mètres carrés que comporte le quartier disciplinaire, les tortures, les violences, les humiliations les plus inventives se perpétuent dans la pénombre des cellules. Pour compléter l’éventail des punitions prévues par le règlement de la colonie, la direction de Haute-Boulogne instaure, dans les dernières années du XIXème siècle, un supplice particulièrement raffiné et parfaitement illégal : la « chambre de discipline ». Dans une grande pièce nue est établie une piste en bois circulaire surélevée, une sorte de manège. Les punis doivent marcher pieds nus et en file indienne sur cette planche large de quatre-vingts centimètres pendant des heures, jusqu’à l’épuisement. Louis Roubaud, dans son livre « Les Enfants de Caïn », décrit cette punition qu’il surnomme « Le grand bal » : « La ronde commence à 9 heures du matin et ne s’arrête qu’à 5 heures du soir avec une heure d’interruption pour le déjeuner. L’allure normale est de sept à huit kilomètres à l’heure, elle est entretenue par les surveillants, montre et bâton en main ».

L’enfer institutionnel que vivent les détenus est amplifié par les « caïds » qui font régner leur loi sur les plus faibles. Les surveillants, profitant de « l’aide » involontaire que les caïds leur apportent pour maintenir l’ordre dans la colonie, ferment le plus souvent les yeux sur les violences physiques, morales et sexuelles qu’ils imposent à leurs « protégés ».

A la Colonie de Belle-île, loin des yeux, loin du coeur de la population française, les années passent, les directeurs se succèdent et se ressemblent, les détenus regardent mourir les jours dans la monotone routine du règlement.

Souvent les gazettes locales rapportent avec gourmandise les incidents ou les drames qui émaillent la vie de la Colonie. Chaque année apporte son lot de tentatives d’évasions. Il serait fastidieux de les énumérer d’autant qu’elles se ressemblent même si parfois la violence dépasse le stade de l’anecdote.

En 1906, deux pupilles tentent une évasion, l’un d’eux est vite repris tandis que son compagnon est porté disparu, sans doute noyé. L’année suivante une révolte se déclare à la Colonie. Les détenus brisent du matériel et deux d’entre eux s’évadent en bateau. Ils sont arrêtés à leur arrivée à Quiberon tandis que leurs camarades mutins sont sévèrement punis. En 1908, nouvelle tentative d’évasion, poursuite et bagarre à travers la lande. Deux gardiens sont blessés. Les fugitifs sont appréhendés et condamnés à plusieurs semaines de mitard.